就労継続支援B型(非雇用型)とは、

障害者総合支援法が定める就労系障害福祉サービスの一つで、障害や病気などで一般就労が困難な方を対象に軽作業などの就労機会や就労訓練などを提供するものです。

利用について年齢制限はなく、「1日のうち数時間だけ」のような、週1回から通える事業所もあるので、自分の体調や精神状態、希望に合わせて無理なく働くことができ自分のペースでゆっくりと社会参加する事が可能です。

就労継続支援B型(非雇用型)は、一般企業で雇用契約を結んで働くことが難しい方を対象にした障害福祉サービスです。

生産活動と呼ばれる軽作業や一般企業に出向いて働く施設外就労などを通じ、一般就労に必要なスキルや知識、ビジネスマナーなどを学ぶ事ができます。

また、就労継続支援B型事業所を利用することで自宅や病院以外にも居場所ができ、活動範囲が広がると共に人との繋がりも増えていくのもこのサービスを利用するメリットの一つといえます。

就労継続支援B型はあくまで福祉サービスの一つなので、市町村から発行される障害福祉サービス受給者証(通称・受給者証)があれば利用できます。

特別支援学校の学生が、卒業後すぐに就労継続支援B型を利用する場合は、在学中に就労移行支援事業者などによる※就労アセスメントを受ける必要があります。

※就労アセスメントについて詳しく知りたい方は、ブログ『就労アセスメント、就労選択支援とは』をご覧ください。

就労継続支援B型の対象者

就労継続支援B型は福祉サービスの一つのため、障害や難病などをかかえる方で、以下のいずれかに該当する方が利用対象になります。(障害者手帳の有無は関係ありません)

①就労経験はあるけど、年齢、体力の面で一般企業で働くことが難しくなった方

➁就労移行支援を利用(暫定支給決定における利用を含む)したけど、一般就労や就労継続支援A型で の就労が難しいと判断された方

③①、②に該当しない方で、50歳に達している方、又は障害基礎年金1級を受給している方

④ ①、②、③に該当しない方で、就労移行支援事業に係る就労希望者の特性や能力、勤労意欲などを調べる就労アセスメントを受け、一般就労への移行等が難しいと判断された方

どんな人が利用しているの?

一般的に以下のような障害をお持ちの方が通所されています。

- 精神障害:統合失調症、気分障害(うつ病など)、神経症・ストレス関連障害、適応障害、てんかん、高次脳機能障害 etc.

- 発達障害:ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、LD(学習障害)etc.

- 知的障害

- 身体障害

- 難病

就労継続支援B型の仕事内容

就労継続支援B型における仕事は「生産活動」と呼ばれており、その内容は事業所によって異なりますが、主に以下のような作業が中心となります。

- シール貼り

- 封入、封緘

- 組立て

- 発送

- 検品

- 印刷

- 袋づめ等

- 農作業

- 加工 etc.

多くのB型事業所では、上記の様な軽作業になりますが、近年ではパソコンを使った仕事やパン・菓子製造、清掃業務を提供している事業所もあります。

就労継続支援B型の工賃(お給料)

B型事業所では、「お給料」の事を『工賃』と呼びます。

就労継続支援B型の生産活動(作業)は雇用契約を結ばずに行われるため、労働基準法に基づく「賃金」は支払われませんが、その代わりに働いた分の対価として『工賃』が支給されます。

工賃の額は各事業所や従事した作業内容などによって異なりますが、

厚生労働省が公表した「令和5年度工賃(賃金)の実績について」によると、

就労継続支援B型事業所の全国平均工賃(月額)は23,053円です。

前年度(令和4年度)の平均工賃17,031円から、大幅に増加しています。

増加の背景には令和6年度の報酬改定に伴い、平均工賃月額の算定方法が変更されたことが影響しています。

具体的には、従来の「工賃支払対象者数」を分母とする方式から「一日あたりの平均利用者数」を分母とする方式へと見直されました。

障がい特性などで利用頻度の低い方を多く受け入れている事業所も、不利にならないよう配慮されています。

近年、工賃は少しずつ上昇傾向にあります。

具体的な要因としては、B型事業所の「平均工賃実績」に応じて基本報酬が増減する制度が導入された点です。工賃アップが経営上のメリットになると、各施設が工賃向上に注力するようになりました。

従来の業務に加えてパン・菓子製造、清掃業務など、地域ニーズに合わせた高付加価値の業務を取り入れる事業所が増加したのも要因の1つです。

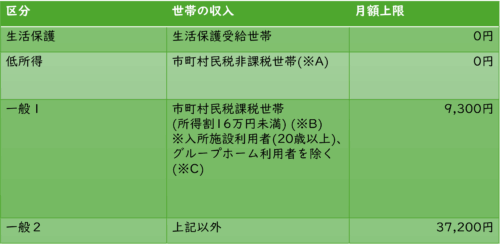

就労継続支援B型の費用

(※A)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

(※B)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。

(※C)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

※世帯の収入とは・・

18歳以上の障がい者は「障害のある方とその配偶者の合計所得」

18歳未満の障がい者は「障害のある方とその両親の合計所得」

生活保護の受給世帯と低所得世帯は費用の自己負担はなし。

一般1と一般2は市町村民税課税世帯で、所得割16万円未満か以上かによって負担上限額が異なる。

対象となるのは前年度の世帯の収入になりますが、自治体によって料金設定や条件などが異なる場合もありますので、詳しくは各市町村の福祉課にお問い合わせください。

また利用期間については特に制限がないので、時間をかけてゆっくりと働きながら、自分のペースで就労訓練を重ねていくことができるのが最大のメリットといえます。

就労継続支援B型は障害や病気をお待ちの方を対象に、雇用契約を結ばずに就労の機会や働くためのスキル習得の場を提供している障害福祉サービスです。

働き方は様々で、事業所で働く人もいれば、企業に出向いたり、自宅に居ながら作業する人もいて、お仕事も簡単な軽作業からパソコンを使ったデスクワークまで数多くの種類があります。

事業所によってサポート対象の障害種別やサービス時間、雰囲気なども異なるので、自分に合った事業所を見つけるために、実際に見学や体験をしてみることをお勧めします。