就労継続支援A型(雇用型)とは、

障害者総合支援法が定める就労系障害福祉サービスの一つで、事業所内での生産活動や事業所外での実習などを通じて、利用者様が一般企業に就職するために必要な知識と能力を身につける支援を行っていくものです。

障害のある方の就労支援に関わる事業所の中でも、就労継続支援A型事業所の大きな特徴は、一般企業と同じく、利用者様と雇用契約を結ぶという点にあります。

就労継続支援はA型とB型の2種類に分かれており、雇用契約を結んだ上で働くことができるのはA型のみです。

就労継続支援A型の対象者

就労継続支援A型事業所の利用対象者は、一般企業に就職する上で課題があるが、適切な支援があれば雇用契約に基づく労働ができる方です。

年齢

原則18歳以上65歳未満(65歳以上の方でも条件を満たせば利用可能)

対象要件

特別支援学校を卒業して就職活動を行ったものの雇用に結びつかなかった方

就労移行支援事業所等の利用で就職活動を行ったが雇用に結びつかなかった方

企業での就労経験があり離職を経て現在は働いていない方

なお、利用開始時点で65歳に達する前の5年間に障害福祉サービスの支給決定を受けているかつ、65歳に達する前日に就労継続支援A型の支給決定を受けていた人は、その後も継続して利用できます。

具体的に言うなら、65歳の誕生日前日に就労継続支援A型の支給が決まれば、その後も支援を受けることができます。

就労継続支援A型の仕事内容

就労継続支援A型のお仕事は一般企業と同様に様々なものがありますが、精神的な負荷や肉体的な負担が少ないお仕事が中心です。

就労継続支援A型事業所で行う業務には一般的に以下のようなものがあります。

- 飲食店(カフェ、レストランなど)のホールスタッフ

- 工場内軽作業

- 清掃

- 農作業

- パン製造

- 部品の加工(自動車部品など)

- 配送

- パソコンを使ったデータ入力業務

人によって合う、合わないがありますので、ご自分に合った業務を見つけられると良いですね。

就労継続支援A型の就労時間

就労継続支援A型のお仕事をして頂く時間に関しては、事業所によって差はありますが、一般雇用と比らべて短く設定されているところが多いです。

実際の労働時間は、1日4~6時間程度であることが多く、雇用契約を結んでいることから、条件によっては社会保険に加入することも可能です。

就労継続支援A型のお給料

就労継続支援A型では最低賃金以上の時給が保障されており、厚生労働省によると、2021年時点の就労継続支援A型における平均時給は926円、月給8万1,645円という結果で、過去10年間を見てみると賃金は上昇しています。

A型事業所の利用者様は、実際に働く事業所と雇用契約を結びます。そのため、その事業所が設置されている県によって定められた最低賃金以上の賃金が保障されています。、B型と比較して賃金が高くなっています。

※場合によって、最低賃金の減額の特例許可制度により、各都道府県に定められた最低賃金を下回ることがあります。

就労継続支援A型の利用期間

就労継続支援A型に関しては、利用期間の上限はありません。

ただし、雇用期間に定めがある場合、契約満了時に更新されない場合があります。

就労継続支援A型の費用

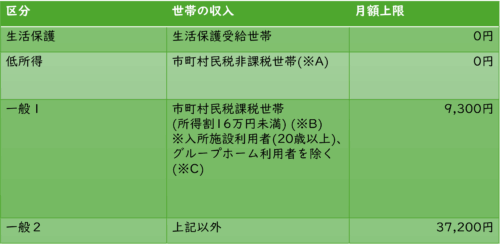

(※A)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

(※B)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。

(※C)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

※世帯の収入とは・・

18歳以上の障がい者は「障害のある方とその配偶者の合計所得」

18歳未満の障がい者は「障害のある方とその両親の合計所得」

生活保護の受給世帯と低所得世帯は費用の自己負担はなし。

一般1と一般2は市町村民税課税世帯で、所得割16万円未満か以上かによって負担上限額が異なる。

対象となるのは前年度の世帯の収入になりますが、自治体によって料金設定や条件などが異なる場合もありますので、詳しくは各市町村の福祉課にお問い合わせください。

就労継続支援A型の利用方法や手続きについて

就労継続支援A型を利用するにはまず、働きたいと思う就労継続支援A型事業所を探すことから始まります。インターネット(障害福祉サービス検索サイト等、お近くのハローワークの福祉窓口やその他支援事業所での直接の問い合わせも可能です。自分の特技や希望を伝えておけば、担当者から本人に合った求人を提案していただけます。

希望の求人(事業所)が見つかったら見学や面談を実施、履歴書の提出や、面接等の選考を受けることになります。選考に合格した後は、各市区町村の障害福祉窓口へ利用申請を行います。

次いで、就労継続支援A型のサービス等利用計画案を、相談支援事業所で作成してもらい、

計画案が承認され、受給者証が発行されれば、手続きが完了し、事業所と雇用契約を結び、サービス利用開始となります。

他のサービスとの違いは?特徴やメリット・デメリット

就労継続支援B型

就労継続支援にはA型以外に、年齢や体調等の面で雇用契約を結んで働くことが難しくなった人を対象にした就労継続支援B型があります。

就労継続支援A型とB型の比較表です。

就労継続支援B型との最大の違いは雇用契約の有無です。

B型は自分のペースで働くことができる点がメリットとなっておりますが、雇用契約を結び給料が支払われるA型に対して、雇用契約を結ばないB型の収入はA型よりも低くなっています。

そして就労継続支援A型事業所は一定の範囲内で障害のない人も雇用できるため、障害のある人とない人が一緒に働く場合もあります。利用者の最低定員は10名です。

就労移行支援、就労定着支援との違い

就労移行支援、就労定着支援は、一般就労とそこでの継続就労を目標に支援するサービスです。就労継続支援A型との主な違いは、対象者とサービス内容、給料・雇用契約の有無、利用可能な期間にあります。

就労移行支援とは

就労移行支援は一般就労を希望する人を対象としており、給料や雇用関係はありません。対象年齢は原則18歳〜64歳までですが、65歳に達する前の5年間に障害福祉サービスの支給決定を受けており、65歳になる前日までに就労移行支援の支給決定がある人は例外として利用できます。

就労に必要な知識や技術向上のための訓練、職場体験などの機会提供、求職活動の支援や相談をおこないます。サービス提供期間は2年です。

就労継続支援は「支援を受けながら働くための訓練を行う場」であるのに対し、就労移行支援は「一般企業へ就職するための職業訓練を行う場」です。サービス内容が大きく異なっているので注意が必要です。

就労定着支援とは

就労定着支援は、就労継続支援や就労移行支援、自立訓練サービスなどを経験して一般就労した人が対象です(障がい者雇用枠での就労を含む)。

支援内容としては、就労後の悩みやトラブルへの対応、職場へのフォローなどをおこないます。就労移行支援後6ヶ月経ち、さらに半年後からの利用が可能で、1年ごとの更新があります。利用期間は最長で3年です。

就労継続支援A型事業所の具体的な支援

生産活動の支援

就労継続支援A型事業所における重要な仕事の一つは、利用者様に生産活動の場を提供することです。

例としては、飲食業、製造業、農業など様々挙げられますが、利用者様が生産活動に携わることには、一般企業などに就職するために必要な知識・能力を身につけるという目的があります。

事業所外就労・実習の支援

就労継続支援A型事業所の仕事は、事業所内での就労支援だけではありません。公共職業安定所(ハローワーク)や障害者就業・生活支援センター、特別支援学校などの関係機関と連携して、事業所外の就労先や実習の受け入れ先を確保します。スタッフは利用者様の意向や適性を把握した上で、適切な仕事に携われるように支援を行います。

求職活動などの支援

一般企業などへの就職を目指す利用者様の就職活動の支援も、就労継続支援A型事業所の仕事です。

公共職業安定所(ハローワーク)の利用方法を説明したり、障害者就業・生活支援センターなどと協力して、各利用者に合う仕事を探します。

コロナ禍においては、利用者の体調管理やモチベーション維持、オンラインによる求職活動の支援、在宅雇用を目指す支援などに力を入れる事業所が多かったようです。

日常生活の支援

日常生活の支援も、就労継続支援A型事業所の役割です。利用者が自立した生活を送ることができるように必要な支援を行い、日常生活や社会生活を営む力の向上を目指します。

また医療機関と連携し、年1回の健康診断を行うなどして利用者の健康管理にも気を配ります。レクリエーションなどを通じて、余暇を有益に活用する能力の向上を支援することも重要です。

食事を提供する事業所では、利用者の食べ物の好みや栄養バランスなどを考慮に入れ、適切なメニューを用意する必要があります。

利用者や家族への相談援助

就労継続支援A型事業所、利用者様やそのご家族様の相談を受け、適切な助言や援助を行います。

常に利用者様の心身の状態や置かれている環境を把握し、日常生活に関する希望などがあれば、それを聞き取った上で個別支援計画に反映させることが求められています。

支援計画の作成

就労継続支援A型事業所のサービス管理責任者は、個別支援計画作成という仕事があります。

サービス管理責任者は、利用者の意向や解決すべき課題を把握した上で、就労支援における目標と達成時期、提供するサービスの内容などを盛り込んだ個別支援計画を利用者様やご家族様に内容を説明し、同意を得、作成します。

また、個別支援計画は6ヶ月に1度以上見直し、必要があれば修正を加えます。利用者様から申し出があれば、その都度見直しを行います。

利用者様の労務管理

就労継続支援A型事業所の利用者は、雇用契約を結んでいる労働者です。したがって、事業所は労働基準関係法令を遵守して労務管理を行わなければなりません。

労務管理担当が利用者様の出退勤時刻の管理、最低賃金以上の給料支払い、年次有給休暇の支給管理を行います。

また、一般企業などにおける就業ルールとの違いを把握しておくことも重要となり、例えば、利用者様の出欠や作業量などは、利用者様の自由に任され、スタッフは利用者様に対して技術指導を行うことはできても、指揮・監督はできません。利用者様の技能に応じて給料に差をつける事も、もちろんできません。

利用者の送迎

就労継続支援A型事業所の利用者様は、自分で事業所に通うのが基本です。しかし、利用者様のさまざまな事情に応じて送迎を行っている事業所も多くあります。

送迎が必要と判断される例としては、公共交通機関での通所が困難な場合や、障害の特性上、自力での通所が困難な場合などがあります。